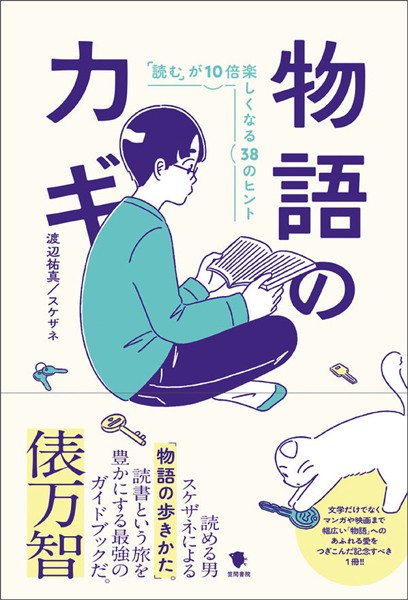

本の魅力をわかりやすく伝える書評動画で人気のYouTubeチャンネル「スケザネ図書館」。

その配信者である著者が、文学だけでなくマンガや映画まで幅広い「物語」へのあふれる愛を語りながら、より深く味わうための目のつけどころ=「カギ」をわかりやすく解説します。

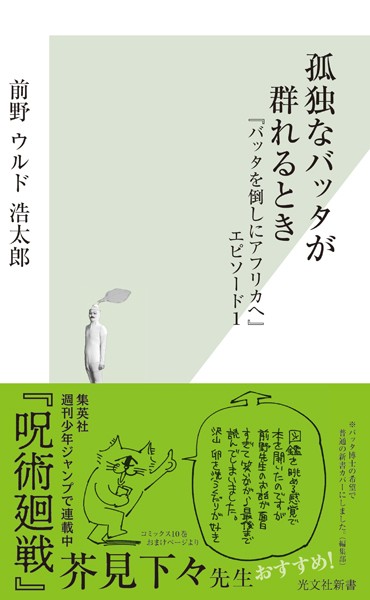

小説・詩歌・マンガ・映画など幅広いジャンルを対象に、『走れメロス』、『アンナ・カレーニナ』といった名作文学から『呪術廻戦』(マンガ)、『ドライブ・マイ・カー』(映画)など近年の人気作まで、多種多様な作品をピックアップ。

それら具体例を紹介しながら紹介する「カギ」は、「語り手を信頼するな!

(『日の名残り』)」、「比較・変遷をたどれ!

(歌人・俵万智の作風の変化)」、「元ネタを探ろう(『ピーターパン』と『約束のネバーランド』)」など。

著者自身が物語の面白さに目覚めた経験談を交えながら、様々な角度から「物語」の楽しみ方を案内します。

ふだんあまり本を読まない人や、まだ読書に慣れていない中高生にこそ読んでもらいたい1冊です。

コメント

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

最近は物語をよく読むが、「面白かった」という感想以外の感想を持つことが出来ないので、何か読み方があるのかなと思っていたこともあり、読んでみた。

文学部の文学研究ってこういうことをやるのだろうか?なかなかに難しく感じた。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

本棚に置いておいて、ときどき読み返すと良さそう。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

小説を読んだ後に解説ページを読むと、そうだったのか~そんなに深く読めないよ~となる。

そんな思いを筆者も抱えていたことが冒頭で述べられる。

では筆者が深く読めるようになったのはなぜだろう?どんな読み方をしているのだろう?

気になるこの問いを本書の中でじっくり解説してくれる。

引用にもたくさんの本が出てくるが、比較的新しい本が多い印象。

ナボコフの文学講義はみんなが絶賛しているので読みたいのだけど、元ネタになる本を読むのにどれだけかかるか。

。

。

筆者のYouTubeも見てみたい。

(→筆者の狙いどおりなんだと思うけど。

。

)

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

本棚に置いておいて、ときどき読み返すと良さそう。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

自分も、YouTubeを見て読書の参考にさせてもらっている。

そんなスケザネさんの単著第1作目が本書である。

本書では、物語の理解を広げるための38の方法が紹介されている。

どれも納得のいくものばかりだが特に、「アンナ・カレーニナ」の脱構築による読解が印象に残る。

折に触れて再読し、内容を身に付けたい。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

」と納得することばっかり!

面白いねー」だけではない物語の肝をどう読み解くか。

比べたり並べたり、頭の中でどうやってこねくり回すか事細かに書いてあります。

知らない本ばかりではなく、映画やアニメでも例えられているのでわかりやすかった!

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

」と納得することばっかり!

面白いねー」だけではない物語の肝をどう読み解くか。

比べたり並べたり、頭の中でどうやってこねくり回すか事細かに書いてあります。

知らない本ばかりではなく、映画やアニメでも例えられているのでわかりやすかった!

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

最近は物語をよく読むが、「面白かった」という感想以外の感想を持つことが出来ないので、何か読み方があるのかなと思っていたこともあり、読んでみた。

文学部の文学研究ってこういうことをやるのだろうか?なかなかに難しく感じた。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

読みやすい文体で書いてあるので、普段あまり本を読まない人にもおすすめ。

あまり本を読まないけどもっと本を読みたいと考えている人にも、普段からたくさん本を読んでいるけどもっと読みたいと思っている人にも楽しんでもらえる本です。

割りと普段から本を読む派としては、序章が1番テンションが上がった章でした(笑)「そうそう、文学を読んだり学んだりする醍醐味ってそれだよね!

」ってことを筆者が言語化して説明してくれているので、同意しっぱなしでした。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

最近は物語をよく読むが、「面白かった」という感想以外の感想を持つことが出来ないので、何か読み方があるのかなと思っていたこともあり、読んでみた。

文学部の文学研究ってこういうことをやるのだろうか?なかなかに難しく感じた。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

平易な言葉で読みやすいが、内容は「読み」に関わるさまざまな情報が整理されており、物語のみならずさまざまな文章への向き合い方を指南してくれる。

文学理論なども読みやすく紹介されていることや、さまざまな先行書籍からの引用が多いので、この本をきっかけに読書が広がりそうな一冊。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

小説を読んだ後に解説ページを読むと、そうだったのか~そんなに深く読めないよ~となる。

そんな思いを筆者も抱えていたことが冒頭で述べられる。

では筆者が深く読めるようになったのはなぜだろう?どんな読み方をしているのだろう?

気になるこの問いを本書の中でじっくり解説してくれる。

引用にもたくさんの本が出てくるが、比較的新しい本が多い印象。

ナボコフの文学講義はみんなが絶賛しているので読みたいのだけど、元ネタになる本を読むのにどれだけかかるか。

。

。

筆者のYouTubeも見てみたい。

(→筆者の狙いどおりなんだと思うけど。

。

)

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

自分も、YouTubeを見て読書の参考にさせてもらっている。

そんなスケザネさんの単著第1作目が本書である。

本書では、物語の理解を広げるための38の方法が紹介されている。

どれも納得のいくものばかりだが特に、「アンナ・カレーニナ」の脱構築による読解が印象に残る。

折に触れて再読し、内容を身に付けたい。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

最近は物語をよく読むが、「面白かった」という感想以外の感想を持つことが出来ないので、何か読み方があるのかなと思っていたこともあり、読んでみた。

文学部の文学研究ってこういうことをやるのだろうか?なかなかに難しく感じた。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

本棚に置いておいて、ときどき読み返すと良さそう。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

読みやすい文体で書いてあるので、普段あまり本を読まない人にもおすすめ。

あまり本を読まないけどもっと本を読みたいと考えている人にも、普段からたくさん本を読んでいるけどもっと読みたいと思っている人にも楽しんでもらえる本です。

割りと普段から本を読む派としては、序章が1番テンションが上がった章でした(笑)「そうそう、文学を読んだり学んだりする醍醐味ってそれだよね!

」ってことを筆者が言語化して説明してくれているので、同意しっぱなしでした。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

読みやすい文体で書いてあるので、普段あまり本を読まない人にもおすすめ。

あまり本を読まないけどもっと本を読みたいと考えている人にも、普段からたくさん本を読んでいるけどもっと読みたいと思っている人にも楽しんでもらえる本です。

割りと普段から本を読む派としては、序章が1番テンションが上がった章でした(笑)「そうそう、文学を読んだり学んだりする醍醐味ってそれだよね!

」ってことを筆者が言語化して説明してくれているので、同意しっぱなしでした。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

自分も、YouTubeを見て読書の参考にさせてもらっている。

そんなスケザネさんの単著第1作目が本書である。

本書では、物語の理解を広げるための38の方法が紹介されている。

どれも納得のいくものばかりだが特に、「アンナ・カレーニナ」の脱構築による読解が印象に残る。

折に触れて再読し、内容を身に付けたい。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

平易な言葉で読みやすいが、内容は「読み」に関わるさまざまな情報が整理されており、物語のみならずさまざまな文章への向き合い方を指南してくれる。

文学理論なども読みやすく紹介されていることや、さまざまな先行書籍からの引用が多いので、この本をきっかけに読書が広がりそうな一冊。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

自分も、YouTubeを見て読書の参考にさせてもらっている。

そんなスケザネさんの単著第1作目が本書である。

本書では、物語の理解を広げるための38の方法が紹介されている。

どれも納得のいくものばかりだが特に、「アンナ・カレーニナ」の脱構築による読解が印象に残る。

折に触れて再読し、内容を身に付けたい。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

平易な言葉で読みやすいが、内容は「読み」に関わるさまざまな情報が整理されており、物語のみならずさまざまな文章への向き合い方を指南してくれる。

文学理論なども読みやすく紹介されていることや、さまざまな先行書籍からの引用が多いので、この本をきっかけに読書が広がりそうな一冊。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

その問いを持続しながら読み進めた。

研究者の卵か。

教室で授業を行う者か。

これで本当に深く読めたことになるのか。

「これって斬新」という発見があまりなかったのは、半可通の年寄りには仕方のないことか。

参考文献の内容を思いながら、本文への消化の仕方を味わうのが、一番楽しかったか。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

小説を読んだ後に解説ページを読むと、そうだったのか~そんなに深く読めないよ~となる。

そんな思いを筆者も抱えていたことが冒頭で述べられる。

では筆者が深く読めるようになったのはなぜだろう?どんな読み方をしているのだろう?

気になるこの問いを本書の中でじっくり解説してくれる。

引用にもたくさんの本が出てくるが、比較的新しい本が多い印象。

ナボコフの文学講義はみんなが絶賛しているので読みたいのだけど、元ネタになる本を読むのにどれだけかかるか。

。

。

筆者のYouTubeも見てみたい。

(→筆者の狙いどおりなんだと思うけど。

。

)

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

平易な言葉で読みやすいが、内容は「読み」に関わるさまざまな情報が整理されており、物語のみならずさまざまな文章への向き合い方を指南してくれる。

文学理論なども読みやすく紹介されていることや、さまざまな先行書籍からの引用が多いので、この本をきっかけに読書が広がりそうな一冊。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

」と納得することばっかり!

面白いねー」だけではない物語の肝をどう読み解くか。

比べたり並べたり、頭の中でどうやってこねくり回すか事細かに書いてあります。

知らない本ばかりではなく、映画やアニメでも例えられているのでわかりやすかった!

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

小説を読んだ後に解説ページを読むと、そうだったのか~そんなに深く読めないよ~となる。

そんな思いを筆者も抱えていたことが冒頭で述べられる。

では筆者が深く読めるようになったのはなぜだろう?どんな読み方をしているのだろう?

気になるこの問いを本書の中でじっくり解説してくれる。

引用にもたくさんの本が出てくるが、比較的新しい本が多い印象。

ナボコフの文学講義はみんなが絶賛しているので読みたいのだけど、元ネタになる本を読むのにどれだけかかるか。

。

。

筆者のYouTubeも見てみたい。

(→筆者の狙いどおりなんだと思うけど。

。

)

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

平易な言葉で読みやすいが、内容は「読み」に関わるさまざまな情報が整理されており、物語のみならずさまざまな文章への向き合い方を指南してくれる。

文学理論なども読みやすく紹介されていることや、さまざまな先行書籍からの引用が多いので、この本をきっかけに読書が広がりそうな一冊。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

深読みのしすぎであれもこれも同じに思える。

元ネタやテーマがわかった瞬間にこれ以上読まなくても良いやという気になる。

考えすぎも良くない。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

本棚に置いておいて、ときどき読み返すと良さそう。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

著者も書評系のYoutuberで、物語を楽しむための視点を教えてくれる1冊。

長年読書している人は感じているであろうことがたくさん言語化されていると思った。

まぁ、難しいことを考えずに楽しめばいいじゃないかという考え方もあると思うけど、物語を深く理解し味わうことでより楽しめるようになるかもしれないなと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

日本の高校生なら知っているような古典の文章(しかも冒頭4行)をこれだけ深読みできると示されると、大概の人はうなるんじゃないか。

しかし、読んでいくと、例として出される物語マンガ(「呪術廻戦」多め)、アニメ(「バケモノの子」など)、ドラマ(「相棒」「白い巨塔」など)、小説(「走れメロス」東野圭吾、辻村深月など)はまあいい。

見ている人、読んでいる人多いと思うし。

『罪と罰』『幸福な王子』『星の王子さま』『老人と海』なんかもね、まあいいと思う。

読んでなくても聞いたことくらいはあるだろうし。

『失われた時を求めて』『アンナ・カレーニナ』『ボヴァリー夫人』なんかもね、いいんじゃないかな、小説好きを標榜するなら知っておくべき作品よね。

しかし、紹介される物語や小説論は非常に多く、現代思想(マクルーハン、バルトなど)まで絡んでくると、「えーっと、この本は誰に向かって書いているのかな?」と思ってしまう。

表紙のかわいい感じからしてはじめは小説好き(と言っても深読み、精読の経験なし、古典的名作をきちんと読んだ経験もあんまりなし)の高校生くらいをイメージしてたけど、なんか、文学部の講義みたい。

ここまでの内容の本を読みこなせるなら、別にアニメや漫画を例に持ってこなくてもいいレベルだし、もう教えてもらわなくてもある程度できてるんじゃないかな、と思う。

逆に言えばアニメや漫画は知ってても、流行小説は読んでても、深い読解を必要とする本は読まない(読めない)人にとっては難しいかなと思う。

個人的にはこの読み方は賛成です。

中学の時、国語の教師から「文章から読み取れることだけを読み取れればよい。

歴史的背景や科学的知見を持ち込む必要はない」と言われて反発した経験があるので。

入試を突破するだけならそれでいいかもしれないが、文学ってそういうものじゃないだろ!

と。

私は面白かった。

できれば1年くらいかけて、実際の物語を読みながらの大学の講義を受けたかったって気がするけど。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

」と納得することばっかり!

面白いねー」だけではない物語の肝をどう読み解くか。

比べたり並べたり、頭の中でどうやってこねくり回すか事細かに書いてあります。

知らない本ばかりではなく、映画やアニメでも例えられているのでわかりやすかった!

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

物語を読むのに、こんなにも沢山の視点があったとはと、驚き。

そして、自分が如何に今まで、表層的にしか物語を読んでいなかったのかを実感。

具体例が豊富で分かりやすかった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

で気になったので読んでみた。

「は」と「が」の違いなどちょっとした違いによって生まれる表現の違いなどにも触れていて説明されると気にしていなかったけど「たしかになー」と思うことが多々あり気づきがあって面白かった。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

最近は物語をよく読むが、「面白かった」という感想以外の感想を持つことが出来ないので、何か読み方があるのかなと思っていたこともあり、読んでみた。

文学部の文学研究ってこういうことをやるのだろうか?なかなかに難しく感じた。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

自分も、YouTubeを見て読書の参考にさせてもらっている。

そんなスケザネさんの単著第1作目が本書である。

本書では、物語の理解を広げるための38の方法が紹介されている。

どれも納得のいくものばかりだが特に、「アンナ・カレーニナ」の脱構築による読解が印象に残る。

折に触れて再読し、内容を身に付けたい。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

カギ09のジャンル意識、鑑賞態度の切り替えはとても大切だと思った。

俵万智さんの帯が目に入ったので手にとった本。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

小説を読んだ後に解説ページを読むと、そうだったのか~そんなに深く読めないよ~となる。

そんな思いを筆者も抱えていたことが冒頭で述べられる。

では筆者が深く読めるようになったのはなぜだろう?どんな読み方をしているのだろう?

気になるこの問いを本書の中でじっくり解説してくれる。

引用にもたくさんの本が出てくるが、比較的新しい本が多い印象。

ナボコフの文学講義はみんなが絶賛しているので読みたいのだけど、元ネタになる本を読むのにどれだけかかるか。

。

。

筆者のYouTubeも見てみたい。

(→筆者の狙いどおりなんだと思うけど。

。

)

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒン

でも、それがなんなのかは上手く表現できない。

そこで他の人はどうやって読み解くのか関心が出てくる。

本の読み方の本はいろいろある。

でも、文学理論の本は難しいし、作家の書いた読み方の本はその人なりのものでしかないんじゃないかと疑ってしまう。

本書は文学理論や様々な人が提唱する読み方をざっと概観でき、かつ必要な時は読み方ガイドブックとして使うことができる。

自分が無意識にしていた読み、全くしたことの無かった読み。

深過ぎず浅過ぎず本格的な読みへの入門としてちょうどいいと思う。

物語のカギ: 「読む」が10倍楽しくなる38のヒント

笑 なのでさほど新たな発見はありませんでしたが、忘れている部分もあったので本棚に一冊置いておくと便利かも。

今や「カギ」を教えるどころか文学不要論ですか…。

非常に分かりやすいですが、特に序章に要点がまとまっていてそこだけでも読んでほしいです。